Batizado de capoeira na UMES

Neste domingo (28) a UMES em parceria com o Grupo Geração Capoeira realizou o primeiro batizado da UMES. Na ocasião os alunos do professor-instrutor Pavio em conjunto com os alunos do professor-instrutor Royal participaram da festa do batizado, que entregou 16 cordas.

Durante a abertura, realizada no Teatro Denoy de Oliveira, na sede da UMES, o presidente da entidade, Marcos kauê, que também é aluno das turmas da UMES do professor Pavio, fez uma breve saudação aos capoeiristas e alunos presentes. “A capoeira é uma luta de libertação. Foi criada no Brasil como uma luta de defesa dos escravos, e posteriormente se transformou em uma luta pela libertação dos negros na época da escravidão. Como prova disso está Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares”.

Ao iniciar o batizado Royal agradeceu aos alunos e a todos os amigos presentes, sobretudo ao Mestre Bambú, do Grupo Geração Capoeira. O professor também agradeceu a presença do instrutor China, aos contramestres Lasanha e Juninho, mestrando DJ, formada Cascavel, monitor Mala, estagiário Mineiro, professor Pardal e a Monitora Forró.

Ao iniciar o batizado Royal agradeceu aos alunos e a todos os amigos presentes, sobretudo ao Mestre Bambú, do Grupo Geração Capoeira. O professor também agradeceu a presença do instrutor China, aos contramestres Lasanha e Juninho, mestrando DJ, formada Cascavel, monitor Mala, estagiário Mineiro, professor Pardal e a Monitora Forró.

Durante a sua fala Kauê também agradeceu a presença do Alfredão, presidente do Congresso Nacional Afro-Brasileiro.

Por sua vez Pavio disse que “os mestres de capoeira são os grandes responsáveis por manter viva a cultura da capoeira, principalmente quando o Estado abre mão de sua responsabilidade ao ser dirigido por ideias neoliberais. Hoje a Pátria Educadora corta R$ 9,4 bilhões da educação, não investe na cultura popular brasileira, e deixa a capoeira a míngua, bem como o faz com nosso povo ao cortar mais de R$ 70 bilhões dos direitos sociais e trabalhistas”.

“Hoje quem luta para que a capoeira esteja presente no dia a dia das escolas são os mestres de capoeira, quando este deveria ser o papel do Estado”, disse Pavio.

“Foram os capoeiras que mantiveram vivas diversas manifestações da nossa arte e cultura, como o samba de roda, o maculelê, e até mesmo o carnaval”, disse Kauê, explicando que Getúlio Vargas foi o responsável pela liberação da prática da capoeira no Brasil, após a revolução de 1930, já que era proibida até então.

Kauê lembrou que resgatar a tradição da capoeira como uma luta pela libertação do Brasil é fundamental nos dias de hoje. “Hoje o governo federal corta da educação, da saúde e dos trabalhadores. E a capoeira representa a libertação dessa política velha e atrasada de tirar do povo para entregar para o estrangeiro. Por isso acreditamos na importância da capoeira na UMES”.

Dessa forma Kauê disse que a “capoeira precisa fazer parte do currículo escolar das escolas para contar a história do Brasil ampliando e fortalecendo a nossa luta de libertação nacional”.

Neste sábado (04) o Cinema no Bixiga apresenta o filme “A Montanha dos Sete Abutres”. A sessão será iniciada às 17 horas no Cine-Teatro Denoy de Oliveira, na Rua Rui Barbosa, 323, Bela Vista. A entrada é franca, participe!

Neste sábado (04) o Cinema no Bixiga apresenta o filme “A Montanha dos Sete Abutres”. A sessão será iniciada às 17 horas no Cine-Teatro Denoy de Oliveira, na Rua Rui Barbosa, 323, Bela Vista. A entrada é franca, participe!

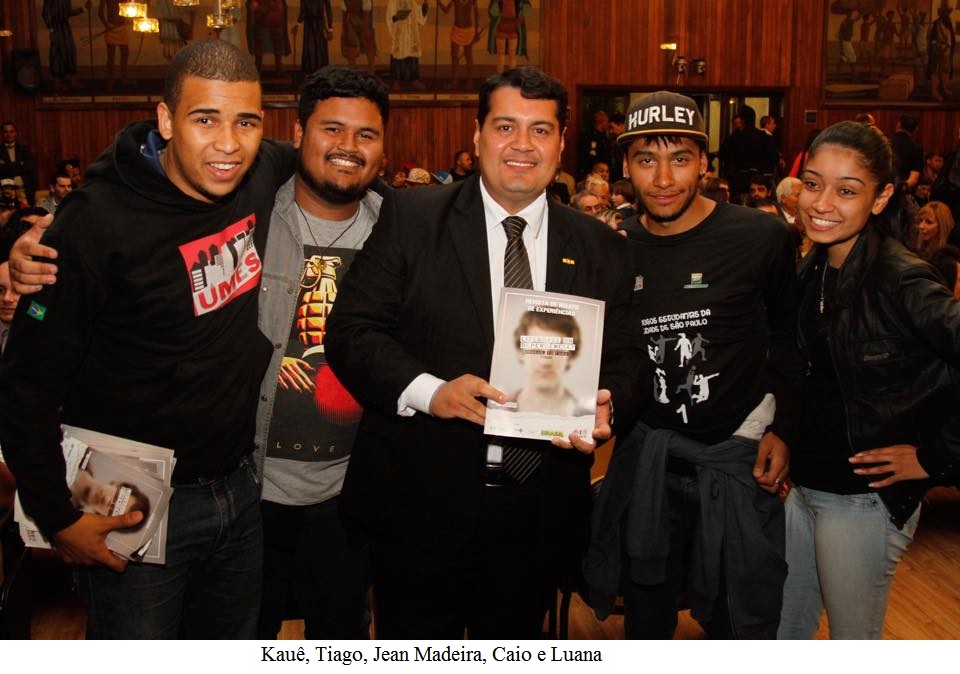

Durante a abertura da solenidade o secretário Jean Madeira afirmou que a cerimônia “é uma homenagem justa a quem combate às drogas”. “As drogas roubam o futuro dos jovens” prejudicando a estrutura familiar, dessa forma “é papel do Estado fazer alguma coisa”. Para ele a “juventude precisa de atenção do Estado”, por isso a sua preocupação dentro da secretaria em ampliar as iniciativas de prevenção às drogas.

Durante a abertura da solenidade o secretário Jean Madeira afirmou que a cerimônia “é uma homenagem justa a quem combate às drogas”. “As drogas roubam o futuro dos jovens” prejudicando a estrutura familiar, dessa forma “é papel do Estado fazer alguma coisa”. Para ele a “juventude precisa de atenção do Estado”, por isso a sua preocupação dentro da secretaria em ampliar as iniciativas de prevenção às drogas. Entre os homenageados estavam Izilda Alves, coordenadora da Campanha Jovem Pan pela vida contra as drogas, Dr. Ronaldo Laranjeira, especialista em drogas e professor de psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Entre os homenageados estavam Izilda Alves, coordenadora da Campanha Jovem Pan pela vida contra as drogas, Dr. Ronaldo Laranjeira, especialista em drogas e professor de psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Na próxima sexta-feira (26) será realizada a cerimônia de premiação “Embaixadores do Esporte e da Prevenção às drogas” na qual a UMES foi convidada a receber a Medalha e Diploma – “Embaixadores do Esporte e da Prevenção às Drogas”, da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

Na próxima sexta-feira (26) será realizada a cerimônia de premiação “Embaixadores do Esporte e da Prevenção às drogas” na qual a UMES foi convidada a receber a Medalha e Diploma – “Embaixadores do Esporte e da Prevenção às Drogas”, da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude. Nesse mesmo sentido José Florentino, um especialista em drogas e álcool, que é radialista na Rádio 9 de julho (AM 1600) e membro da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, durante entrevista com Marcos Kauê, presidente da UMES, neste sábado (20), já havia antecipado o convite.

Nesse mesmo sentido José Florentino, um especialista em drogas e álcool, que é radialista na Rádio 9 de julho (AM 1600) e membro da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, durante entrevista com Marcos Kauê, presidente da UMES, neste sábado (20), já havia antecipado o convite.

Para ir aquecendo os preparativos desse importante momento da história da UMES publicamos a entrevista realizada com o professor-instrutor Pavio, do Grupo de Capoeira da UMES, nesta quarta-feira (17), acerca da importância do primeiro batizado da entidade, na qual ele faz um breve resgate histórico da Capoeira e explica a origem do batizado.

Para ir aquecendo os preparativos desse importante momento da história da UMES publicamos a entrevista realizada com o professor-instrutor Pavio, do Grupo de Capoeira da UMES, nesta quarta-feira (17), acerca da importância do primeiro batizado da entidade, na qual ele faz um breve resgate histórico da Capoeira e explica a origem do batizado. Foi com Bimba que começaram os batizados, a graduação e tudo o mais. A ideia de graduação apareceu depois que a Capoeira foi para as academias. Ai é criada a graduação, e cada grupo tem a sua graduação específica. Há grupos que adotam a graduação proposta pela Federação Brasileira de Capoeira, outros que utilizam as cores dos orixás. Há grupos no qual o mestre usa corda branca, e tem grupo que utiliza corda preta. O nosso grupo usa as cores da bandeira do Brasil”.

Foi com Bimba que começaram os batizados, a graduação e tudo o mais. A ideia de graduação apareceu depois que a Capoeira foi para as academias. Ai é criada a graduação, e cada grupo tem a sua graduação específica. Há grupos que adotam a graduação proposta pela Federação Brasileira de Capoeira, outros que utilizam as cores dos orixás. Há grupos no qual o mestre usa corda branca, e tem grupo que utiliza corda preta. O nosso grupo usa as cores da bandeira do Brasil”. Acho que não há forma diferente de explicar a importância da Capoeira se não for essa, que é resgatar a luta, a verdadeira luta da Capoeira que é a libertação do povo brasileiro. A Capoeira que ajudou os escravos, lá na época de Zumbi dos Palmares. Que ajudou o exército brasileiro na Guerra do Paraguai. E que ajudou também no desenvolvimento do samba quando os capoeiras foram linha de frente nos blocos de carnaval, durante sua proibição. Aliás, é por isso que temos carnaval aqui, por que os Capoeiras sustentaram a luta pelo carnaval, até mesmo nos confrontos contra a polícia que tentava reprimir as festividades carnavalescas.

Acho que não há forma diferente de explicar a importância da Capoeira se não for essa, que é resgatar a luta, a verdadeira luta da Capoeira que é a libertação do povo brasileiro. A Capoeira que ajudou os escravos, lá na época de Zumbi dos Palmares. Que ajudou o exército brasileiro na Guerra do Paraguai. E que ajudou também no desenvolvimento do samba quando os capoeiras foram linha de frente nos blocos de carnaval, durante sua proibição. Aliás, é por isso que temos carnaval aqui, por que os Capoeiras sustentaram a luta pelo carnaval, até mesmo nos confrontos contra a polícia que tentava reprimir as festividades carnavalescas.

O Samba de Roda é uma expressão cultural brasileira que abrange todo o estado da Bahia. É considerado patrimônio cultural do Brasil (2004) e da Humanidade (2005). Possui variações históricas, sociais e regionais, sua maior incidência é no Recôncavo Baiano, região circundada pela Baía de Todos os Santos.

O Samba de Roda é uma expressão cultural brasileira que abrange todo o estado da Bahia. É considerado patrimônio cultural do Brasil (2004) e da Humanidade (2005). Possui variações históricas, sociais e regionais, sua maior incidência é no Recôncavo Baiano, região circundada pela Baía de Todos os Santos. O samba chula é mais rigoroso. A dança nunca acontece simultaneamente ao canto. Apenas uma pessoa pode dançar no centro da roda, enquanto os instrumentos são tocados sem problemas). Já no samba corrido, dança, toque e canto acontecem na mesma hora e mais de uma pessoa pode dançar no meio da roda.

O samba chula é mais rigoroso. A dança nunca acontece simultaneamente ao canto. Apenas uma pessoa pode dançar no centro da roda, enquanto os instrumentos são tocados sem problemas). Já no samba corrido, dança, toque e canto acontecem na mesma hora e mais de uma pessoa pode dançar no meio da roda.

Neste sábado (27) o Cinema no Bixiga apresenta o filme “Um Estranho em Minha Casa”. A sessão será iniciada às 17 horas no Cine-Teatro Denoy de Oliveira, na Rua Rui Barbosa, 323, Bela Vista. A entrada é franca, participe!

Neste sábado (27) o Cinema no Bixiga apresenta o filme “Um Estranho em Minha Casa”. A sessão será iniciada às 17 horas no Cine-Teatro Denoy de Oliveira, na Rua Rui Barbosa, 323, Bela Vista. A entrada é franca, participe!

“Para este mundo ficar bom, é preciso fazer outro. Sintonizado com esta máxima do Barão de Itararé, Leonardo Severo distribui novas armas para a batalha de ideias", conclui Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé.

“Para este mundo ficar bom, é preciso fazer outro. Sintonizado com esta máxima do Barão de Itararé, Leonardo Severo distribui novas armas para a batalha de ideias", conclui Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé.