Este texto de Ruy Mauro Marini, intitulado “Tiradentes ontem e hoje”, é um dos melhores textos já escritos sobre o alferes de Minas e o início da revolução de libertação do Brasil. Ele foi elaborado em maio de 1968, durante o exílio de Marini no Chile. O artigo, traduzido por nós, é inédito no Brasil e foi publicado por El Día, Testimonios y Documentos, do México. A seriedade e a profundidade com que o autor descreve os acontecimentos do final do século XVIII no Brasil coloca a análise num patamar substancialmente mais elevado do que a maioria das outras feitas sobre o mesmo tema.

Ao analisar as causas do movimento, Marini, um dos grandes personagens da intelectualidade brasileira, vai na essência dos fatos. Começa pela base econômica criada pelo ciclo do ouro. Destaca que a atividade mineradora gera, por suas características mais flexíveis e dinâmicas – se comparada à economia açucareira – um vigoroso mercado interno. Surge então, a partir da mineração, uma integração com outras estruturas produtivas do país até então isoladas. Todo esse processo propicia o surgimento, bem no coração do país, segundo o autor, de “um sentimento de nacionalidade” e da aspiração pela liberdade e a justiça.

Marini demonstra, portanto, que é neste contexto de efervescência que nasce a Inconfidência Mineira. O autor destaca no artigo um aspecto central para o entendimento das causas mais profundas da Inconfidência: a destruição de fábricas e a proibição da existência de qualquer manufatura no Brasil, particularmente na área têxtil, decisão tomada em 1785, pela Coroa portuguesa. Ele mostra que na época da eclosão do movimento a mineração já estava em decadência e que, diante desse fato, a metrópole resolve intensificar a exploração, impondo assim uma forte restrição ao desenvolvimento das forças produtivas nascidas na colônia. Essa decisão contraria frontalmente os interesses da população e abre a crise revolucionária, que só terá seu desfecho trinta anos depois.

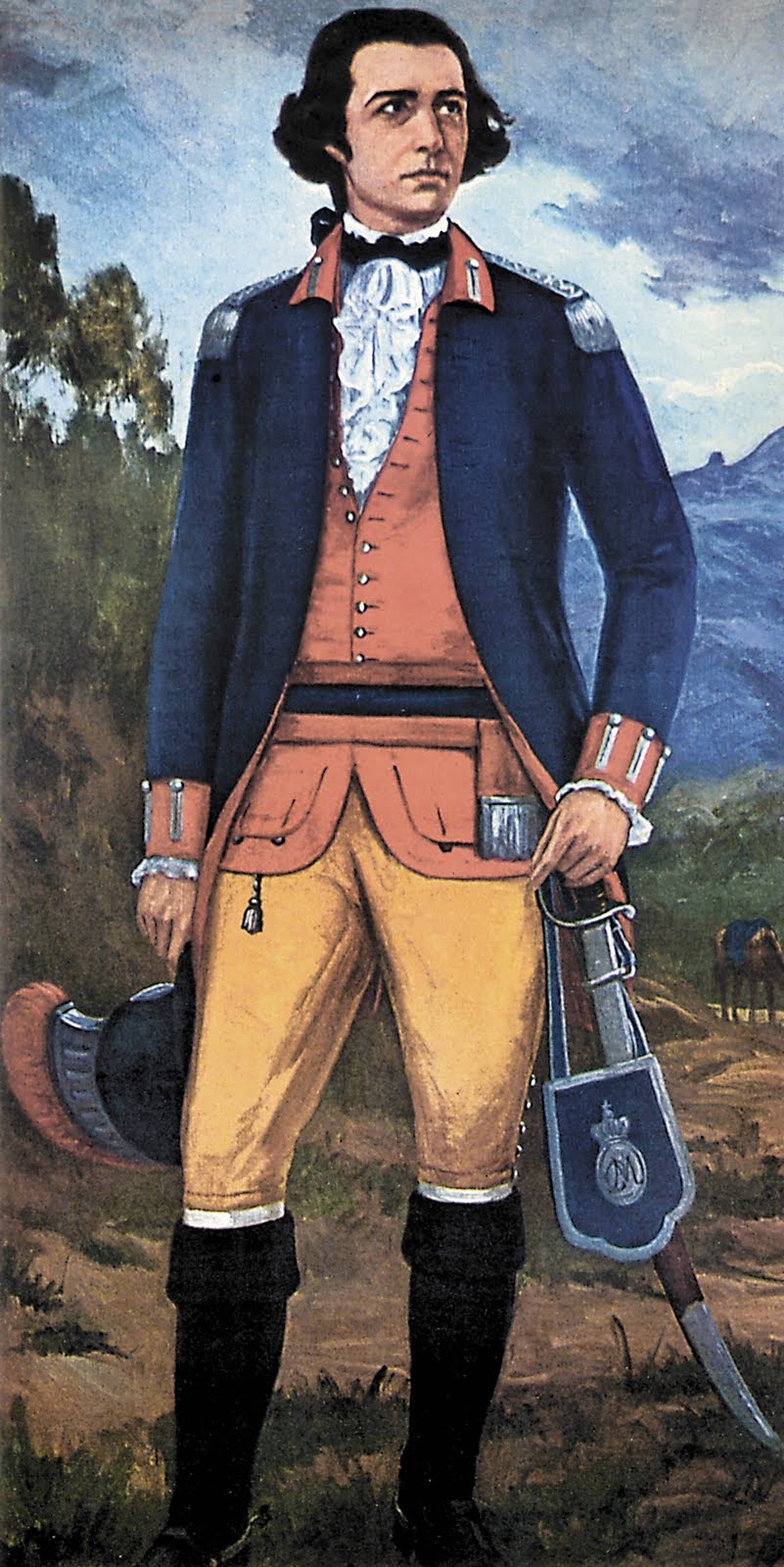

Mesmo convivendo com algumas influências de setores que subestimam a Inconfidência Mineira e o papel cumprido por Tiradentes no movimento – muito comuns na época da elaboração do artigo, e até hoje – Marini destaca fatos que contestam essas visões. Num trecho de seu texto isso fica claro: “(…) esta data [da Inconfidência] simboliza um episódio decisivo no processo de formação da moderna nação brasileira”. E sobre o papel do alferes ele destaca: “(…) segundo os autos do processo e os testemunhos da época, a serenidade e a firmeza de Tiradentes na prisão e na morte, deixaram profunda impressão na mente do povo e lhe valeram o título de “mártir da Independência (…)”. E é também nesses mesmos autos, citados por Marini, que estão presentes diversos outros testemunhos de que o alferes, ao contrário do que apregoam alguns, não foi apenas um “agitador”, mas foi efetivamente o principal dirigente do movimento revolucionário. Esses documentos mostram que ele foi também o principal formulador do programa que propugnou a Independência, a República, a industrialização, a mudança da capital e o ensino universal. Os setores mais ilustrados do levante, bem ou mal, seguiram sob sua direção.

É verdade que a abolição não fazia parte dos objetivos dos inconfidentes. Mas, apesar de Marini não citar, a idéia era defendida por Tiradentes e por alguns outros inconfidentes. Ela só não foi colocada no programa porque não era consenso entre os participantes do movimento. Foi por isso que a bandeira abolicionista ficou para um outro momento. Por sua vasta experiência como dirigente político, Marini entende com facilidade que a vanguarda muitas vezes tem que concentrar esforços nos objetivos mais fundamentais para cada momento. Faz parte do papel de direção tomar essas decisões, muitas vezes difíceis, para que as coisas possam avançar. Foi exatamente o que Tiradentes fez. Ademais, apesar de realmente ter havido mais de um delator, foi a traição de Silvério dos Reis, a mais determinante para a derrota do movimento. E se o movimento abolicionista e republicano de meados do século XIX tenha querido dar um tom messiânico a todo o processo, pouca importância tem, perto do conjunto da análise de Marini.

As articulações com os líderes da independência americana e da revolução francesa em busca de apoio, levadas a efeito pelos revolucionários, foram realizadas com a participação direta de Tiradentes e do estudante brasileiro em Coimbra, José Joaquim da Maia. Há provas documentais disso, muitas das quais já tivemos oportunidade de publicar no HP. Neles, fica muito claro que Tiradentes dirigiu praticamente todos os passos do movimento, desde seu início em 1785. Então, a decisão de matá-lo [Tiradentes], e não aos outros, por parte da Coroa, tem sim uma lógica colonialista clara. Não é por ele ser o “elo mais fraco” do movimento que assim ocorreu. Pelo contrário. É exatamente por ele ter cumprido o papel de direção do movimento. Ele foi morto e esquartejado por isso, porque era, para a Coroa, o mais perigoso dos dirigentes da revolução e não porque era o menos.

Mas, vamos parar por aqui essa nossa introdução e convidá-los, caros leitores, para que se deliciem com esse excelente texto de um intelectual mineiro, de Barbacena, que foi desbravador da teoria da dependência e que, junto com Darcy Ribeiro, ajudou a construir a UNB como modelo de universidade progressista e contestadora. Marini, como Tiradentes, foi também um personagem perseguido no Brasil por defender as idéias de independência nacional, da liberdade e do socialismo. Boa leitura!

RUY MAURO MARINI*

A história dos povos é sempre uma mescla de fantasia e de realidade. O último 21 de abril (1968) marcou o 176º aniversário de morte de uma das figuras mais lendárias da história do Brasil, o Tiradentes. Porém, mais do que representa hoje para a imaginação popular, esta data simboliza um episódio decisivo no processo de formação da moderna nação brasileira.

Com efeito, a conspiração concatenada em 1789 na capitania de Minas Gerais contra a Coroa de Portugal, que passou à história com o nome de “Inconfidência Mineira”, e da qual resultou a execução de Tiradentes, tem um duplo significado. Por um lado, encerra uma fase da conversão da América portuguesa em uma nova nação, fase que corresponde ao chamado “ciclo do ouro”. Por outro lado, se integra na série de lutas políticas que conduzirão, trinta e três anos depois, à supressão do jugo colonial português e à emergência do Brasil para a vida independente.

O CICLO DO OURO

O ciclo da mineração do ouro e diamantes por que passou o Brasil no século XVIII não interessa apenas à história deste país, nem sequer se refere exclusivamente às suas relações com a metrópole portuguesa. O ouro brasileiro, que por intermédio de Portugal, se espalhou pelo mercado europeu, desempenhará um papel relevante no desenvolvimento do capitalismo industrial no velho continente, particularmente na Inglaterra. Proporcionando a base necessária para uma expansão sustentada dos meios de pagamento, contribui para ampliar as relações de trabalho assalariado e, portanto, para a superação das antigas relações feudais de produção. Além disso, sendo responsável pela depreciação constante do valor da moeda, se traduz em baixas de salários e de rendimentos fixos, que aceleram a concentração do capital nas mãos dos grupos empresariais burgueses da cidade e do campo.

Para o Brasil, o florescimento da economia mineira oitocentista tem outras implicações. Antes de mais nada, desenvolve na região central do Brasil uma zona de produção que vincula organicamente as duas áreas que a colonização havia criado nos séculos precedentes: a área da economia açucareira de exportação, já então em decadência, localizada no Nordeste e tendo como centro de gravitação os atuais estados da Bahia e Pernambuco; e a área ligada à Capitania de São Vicente, dedicada principalmente a atividades de subsistência e de criação de animais domésticos, que partia do Rio de Janeiro até o Sul, e tinha São Paulo como núcleo vital. A formação da capitania de Minas Gerais (1720), e o auge que ali atinge a exploração mineira, modifica sensivelmente essa situação; e se constitui num dos fatores que explicam porque, no momento da independência, a antiga colônia portuguesa não sofrerá um processo de fragmentação similar ao que ocorreu na América espanhola.

Com efeito, partindo das montanhas de Minas, e remontando o território no sentido das encostas dos rios, de onde se extraía o ouro e os diamantes, o ciclo da mineração implicou no deslocamento da colonização para o interior, com tudo o que isso acarretava em matéria de criação de uma infra-estrutura de transportes, que ligará a região com os portos mais próximos. Compreende-se assim que a antiga capital brasileira, a cidade de São Salvador, na Bahia, deve ceder seu posto ao Rio de Janeiro, em situação muito melhor para cumprir essa função. Por outra parte, tratando-se de uma atividade altamente especializada, e que lutava inclusive com a escassez de mão de obra, a economia mineira das montanhas não podia prover sua subsistência, mas dispunha de poder de compra suficiente para absorver, e ainda induzir sua criação em outras áreas; nasce assim um processo intensivo de intercâmbio, que cria as condições para o surgimento de um mercado interno nacional e se constitui, por isso mesmo, num elemento de importância fundamental para a formação da nacionalidade.

A SOCIEDADE MINEIRA

O desenvolvimento da mineração teve outras repercussões. Ao contrário do que se passou com o ciclo do açúcar, que, exigindo uma inversão inicial forte e um prazo relativamente longo de maturação que acabou conduzindo ao estabelecimento de uma aristocracia rural, de base rigidamente escravista, o ciclo do ouro vai levar a uma estrutura social muito mais aberta e urbanizada. De fato, o ouro, como os diamantes, era de aluvião, o que quer dizer que sua exploração não demandava uma tecnologia elaborada ou um capital mínimo de grande magnitude; não implicava sequer a valorização da terra, já que, sendo curta a vida de uma lavra, não era a propriedade do solo o que contava, mas sim a necessidade do direito de extração (e a Coroa Portuguesa, reservando-se o monopólio das riquezas minerais, contribuía para que assim fosse). O caráter instável e os riscos físicos que disso derivavam faziam, por outro lado, com que as famílias não acompanhassem seu chefe, e se fixassem nos centros urbanos.

As oportunidades de enriquecimento fácil que se configuravam nessa situação induziram um surto demográfico considerável, seja pelo deslocamento interno de população, seja por imigração desde o continente europeu. As estimativas indicam que a população da colônia havia crescido muito lentamente nos séculos XVI e XVII (de 100 mil habitantes em 1600 passará a um máximo de 300 mil em 1700), mas aumentou fortemente no século XVIII (cerca de 3 milhões 250 mil pessoas em 1800). Uma terça parte, pelo menos, estava constituída por negros escravos; a população de origem européia era de aproximadamente 30 mil pessoas em 1600, de pouco menos de 100 mil em 1700, e superior a 1 milhão no fim do século XVIII, havendo pois acelerado o seu aumento de maneira extraordinária.

Uma das características da corrente imigratória consistia em que já não se compunha fundamentalmente, como antes, de membros das classes ricas, que chegavam na colônia munidos de títulos ou de capital suficiente para prosperar, mas de elementos de extração social mais humilde – havendo contribuído fortemente neste sentido a desorganização das manufaturas portuguesas, acarretada pela penetração crescente dos produtos ingleses na metrópole. Por outro lado, os mesmos nativos pobres, os homens livres da sociedade açucareira do nordeste, que estavam se constituindo num problema social, pela falta de oportunidades de emprego, encontraram nas minas um lugar na estrutura de produção. Os escravos das minas, diferentemente do que ocorreu no nordeste, não se constituíam na maioria da população e – recordando um pouco o que se passou na Grécia antiga, quando da expansão comercial – chegavam às vezes a trabalhar por conta própria, entregando ao senhor parte do adquirido e acumulando os meios necessários para comprar sua libertação.

Nos marcos dessa estrutura social relativamente flexível, as atividades urbanas se dinamizaram. O comércio era intenso em Vila Rica, capital da província. Se desenvolvia também o artesanato, sobretudo a ourivesaria, assim como a forja e a fundição de ferro, com base na abundante matéria-prima local. Finalmente, se expandem as manufaturas têxteis, atividade tradicional e indispensável naqueles lugares distantes dos centros industriais europeus.

METRÓPOLE VERSOS COLÔNIA

Na fase de expansão açucareira brasileira, Portugal desempenhava um papel decisivo, seja provendo a mão de obra e o capital necessário à implantação das unidades de produção, seja assegurando, em aliança com a Holanda, o transporte e a distribuição do produto nos mercados europeus. Depois de instalada a estrutura produtiva na colônia, esta se demonstrou capaz de prover uma boa parte de sua subsistência, mediante a diversificação da produção, ao mesmo tempo que seguia dependendo da metrópole para a venda de sua mercadoria. Vale dizer que existia uma complementariedade objetiva entre metrópole e colônia, feita ainda mais harmônica em virtude de que Lisboa não interferia nas atividades de produção, limitando-se a atuar na área da circulação.

Diversa será a situação configurada quando há o desenvolvimento da mineração. Antes de mais nada, a especialização deste ramo de produção e o poder de compra que gera na colônia transforma essa em um mercado em expansão para os bens importados, sobretudo manufaturas que Portugal não estava em condições de prover. O papel que assume, pois a metrópole, valendo-se do monopólio colonial, será o de simples intermediário entre os centros manufatureiros – essencialmente Inglaterra – e o mercado brasileiro, com o que se caracterizará claramente como um parasita, cuja existência não faz mais do que encarecer o preço dos artigos de consumo.

Por outro lado, mediante o sistema de concessões e as consequentes obrigações fiscais, a metrópole estará diretamente presente nas atividades de produção. Sua atitude é intolerante e voraz: reservando-se, inicialmente, um quinto da produção total, acaba por fixar uma quantidade determinada como mínimo a que deveria se somar ao referido quinto. Desta maneira, a porcentagem passava a representar um valor absoluto que tendeu a fixar-se no máximo previsto pelo erário português para a colônia na fase do auge da exploração aurífera.

Contudo, esse auge durou pouco, pelo esgotamento das precárias reservas disponíveis, tanto de ouro como diamantes. Com a ganância de prolongar o ciclo, as expedições exploratórias se internalizaram terra adentro, rasgando a região em diferentes direções, conformando e consolidando a extensão territorial do Brasil atual. Isso não impediu que a exportação de ouro, que no seu ponto máximo (1750-1760) era em média de 2 milhões de libras, declinasse rapidamente, não alcançando, já em 1780, nem um milhão de libras; a exportação de diamantes seguiu a mesma tendência. A economia mineira entrará definitivamente em decadência e, até finais do século, não terá já maior importância na vida econômica da colônia.

Assim não viu, o que não quis ver, Portugal. Frente à caída dos ingressos públicos provenientes das imposições sobre o ouro, reage, por um lado, tratando de liberar mão de obra para as atividades de mineração (no momento em que a redução dessas atividades produzia já um excedente da mão de obra existente); por outro lado, endurecendo as medidas administrativas, como se a queda da produção fosse mais um problema policial. Assim, em 1766, proíbe as atividades das oficinas de ourives e, em 1785, vai todavia mais longe, suprimindo as fábricas e manufaturas de todo tipo na colônia. Ao mesmo tempo, lança mão de um procedimento conhecido como “derrama”, que consistia na execução judicial e o confisco dos bens de quem não estivesse em condições de pagar os impostos em ouro.

A INCONFIDÊNCIA MINEIRA

A última “derrama” anunciada por Portugal, em 1789, constitui precisamente na causa imediata da Inconfidência Mineira, movimento conspiratório no qual se mesclam ideais políticos e interesses pessoais ameaçados. Deficientemente planejado, carente de direção e falhas em sua organização, o movimento arrasta, sem dúvida, a personalidades representativas do meio cultural, político, militar e religioso da capitania, e – segundo alguns documentos sugerem – conta não somente com o apoio de comerciantes locais e do Rio de Janeiro, como também com amplas simpatias populares. Se explica assim que, alarmada pelo curso dos acontecimentos, a metrópole, ao mesmo tempo que aplastra no nascedouro a conspiração, suspende também a ordem da “derrama” e abandona definitivamente essa prática no futuro.

Mesmo que não falte documentação sobre a Inconfidência, e existam inclusive bons estudos sobre a matéria, a fantasia histórica tem retocado consideravelmente sua imagem. De uma maneira geral, e talvez involuntariamente, tem se dado traços que aproximam o martírio de Tiradentes à Paixão de Cristo. Isto aparece na redução dos conjurados a 13, quando o processo judicial alcançou a 29 pessoas (das quais três morreram no curso do mesmo) e as condena, a onze; é visível também na eleição de Judas, o coronel português Joaquim Silvério dos Reis, apesar de que a história registra pelo menos dois nomes mais de denunciantes; se cristaliza enfim o retrato de Tiradentes, com sua túnica branca de condenado, com seus cabelos longos e as largas barbas de profeta bíblico.

É, com efeito, na caracterização do alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes, que a lenda adquire toda a sua dimensão. O exame dos fatos tende a mostrar que esse humilde oficial – que tinha também a profissão de dentista (de onde vem o apelido de “Tiradentes”), – foi na conjura mais um enlace e um agitador, que um dirigente ou um organizador. Este é, porém, o papel que lhe é atribuído pela história.

A atitude da Coroa portuguesa no processo judicial contribuiu, sem dúvida, para isso, já que lançou toda a sua força repressiva contra esse elo mais frágil da cadeia conspirativa: a todos os condenados indultou com o exílio, a ele o condenou “à morte natural para sempre”, na forca, ao esquartejamento, e a exibição pública de seus restos, para servir de lição. Também é verdade que, segundo os autos do processo e os testemunhos da época, a serenidade e a firmeza de Tiradentes na prisão e na morte, deixaram profunda impressão na mente do povo e lhe valeram o título de “mártir da Independência”. Qualquer que seja a verdade, Tiradentes se converteu, postumamente, na figura máxima e no símbolo das aspirações brasileiras à liberdade.

O MITO E A REALIDADE

Se passa muitas vezes ao largo o fato de que, em seu plano programático, os inconfidentes estiveram sob influência de alguns movimentos precedentes, já que postulavam a separação de Portugal e a instituição da república. A simpatia de seus elementos mais cultos pelo ideário dos revolucionários franceses não foi suficiente para levá-los a preconizar também a supressão do regime escravo. Por outro lado, a dupla meta que propunham – independência e república – só posteriormente foi aceita pela ideologia oficial brasileira, já que a independência conquistada em 1822 não conduziu a um regime republicano, senão a uma monarquia. A consigna republicana da Inconfidência teve que esperar, pois, até 1889, ou seja, um século, para ser reconhecida oficialmente.

As características do movimento de 1789 explicam que tenha sido visto normalmente com desconfiança nas esferas governamentais, e que as correntes políticas de vanguarda o tenham sempre tomado como bandeira contra o status quo. Foi o que ocorreu em meados do século passado (XIX), no reinado de D. Pedro II, quando a monarquia tentou inutilmente opor-se ao movimento de opinião republicana, forte principalmente entre a juventude universitária, que buscou reavivar a memória de Tiradentes construindo-lhe um monumento no Rio de Janeiro. É o que se passa em nossos dias, quando o atual regime militar se irrita visivelmente sempre que as manifestações de homenagem a Tiradentes escapam do marco oficial, e se enfatiza o caráter libertador e anti-colonialista da Inconfidência Mineira.

É por isso que, a quase dois séculos de sua morte, Tiradentes continua ameaçadoramente erguido frente às forças da exploração e da opressão. Na história, a fantasia pode ser, com efeito, mais real que os fatos mesmos, já que ao reivindicar seu passado, o povo o faz à medida das lutas presentes, projeta sobre ele suas esperanças e suas aspirações e o converte em ação. Mais do que conservar a história, se preocupa em faze-la, e é como a transforma em força viva de mudança e em parteira de um mundo melhor.

*Publicado originalmente em El Día, Testimonios y Documentos, México, em 15 mayo de 1968

Fonte: Sérgio Cruz, Hora do Povo

FICHA TÉCNICA:

FICHA TÉCNICA:

Plenária da Região Oeste

Plenária da Região Oeste